ゲームパッドはマウス・キーボードと同じくらい数が多いです。

ゲームメーカー公式のパッドからデバイスメーカーのパッドまで種類が多く、どれを選べばいいのか迷いやすいと思います。

さらにゲームパッドはゲーム体験に大きく影響するツール。使い心地が悪いモノはゲーム自体がどれだけ面白くてもストレスがたまります。

この記事ではゲームパッドを選ぶうえで押さえておきたい知識とおすすめゲームパッドを紹介します。

ゲームパッドはスティックが命

ゲームパッドを買ううえで何より重要なのは「スティック」。

キャラクターの移動(左スティック)とカメラ・視点操作(右スティック)を担うゲームパッドでいちばん重要な部分です。

はじめにスティックにおける基礎知識を解説します。

もう知っているという人は下のおすすめパッドへ

ポーリングレート

ポーリングレートは一秒間に送れる入力情報の回数を指します。

単位はHz(ヘルツ)で数字が大きいほど入力精度が高く、ボタン操作やスティックの動きがより素早くゲーム機に伝わり、遅延(ラグ)が少なくなります。

数値が高いほど良い理由

- 入力遅延が少ない

- スティック入力の正確性が向上

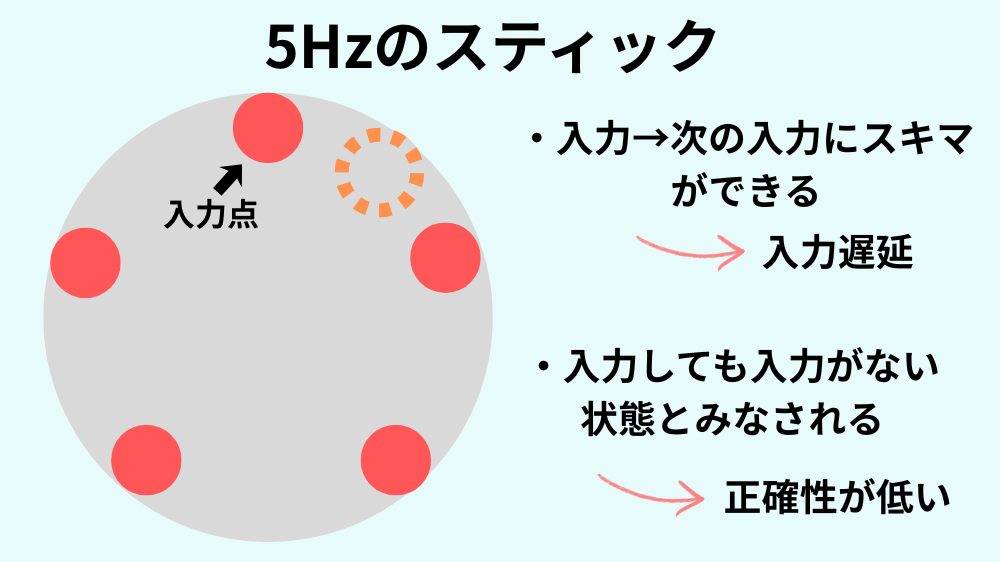

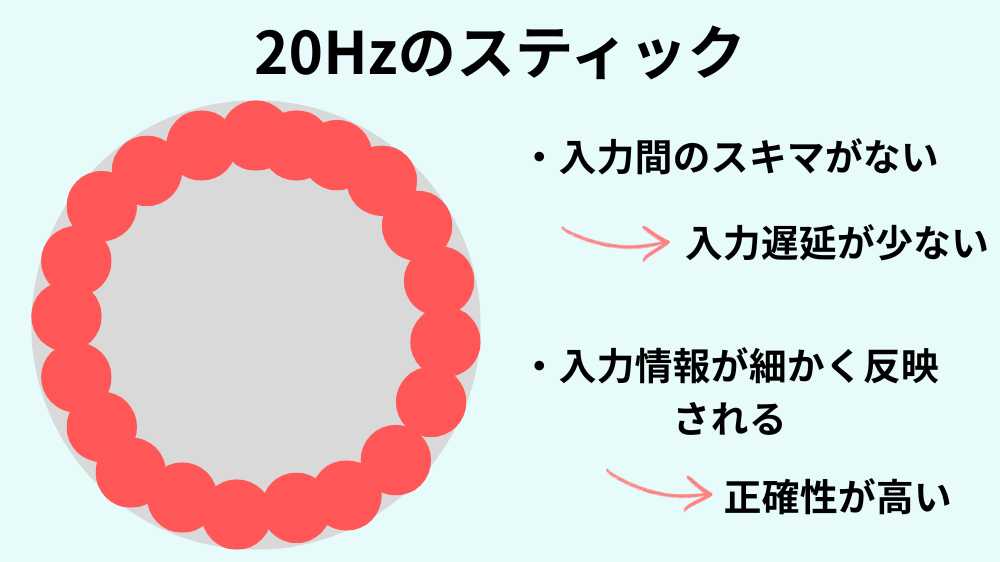

たとえばポーリングレートが5Hzと20Hzのゲームパッドがあったとします。スティックを一秒かけて時計回りに一周入力したときにゲーム上で反映される入力情報はこうなります。

当然20Hzのほうが遅延が少なく、正確性が高いです。

これが100Hz以上、1000Hz以上でも、ポーリングレートの差が操作性に影響を与えます。

ポーリングレートの調べ方

すべてのゲームパッドで詳細なスペックを公表しているわけではありません。

カジュアル向けのゲームパッドは公表していないことが多いです。

一方、競技向けのゲームパッドではポーリングレートを公表していることが多いです。

gamepadlaというゲームパッドの遅延やポーリングレートの検証データをまとめたサイトがあるので知りたい人はこちらへ(海外サイトなので言語は英語のみ)。

参考例としてメジャーなゲームパッドのポーリングレートを一部紹介します。

- 【SIE】PS4 Dual shock4 250Hz

- 【SIE】PS5 Dual Sense 250Hz

- 【Microsoft】XBOX Series Controller 125Hz

- 【任天堂】ニンテンドースイッチ プロコントローラー 125Hz

- 【BIGBIG WON】 BLITZ2 2000Hz(ジャイロ操作は1000Hz)

- 【FLYDIGI フライディジ】 APEX4 1000Hz

- 【Razer レイザー】 Wolverine V3 Tournament Edition 1000Hz

デッドゾーン

デッドゾーンとはスティックの入力判定を変える範囲設定です。

インナーデッドゾーン

インナーデッドゾーンはスティックがニュートラルの状態(中心)からの一定範囲の入力を無効にします。

ドリフト現象を無くし操作のストレスを解消する

ドリフト現象とは触っていないのにスティックが勝手に入力されている状態になってしまい、キャラクターやゲーム画面が勝手に動くことです。

デッドゾーンはこのドリフト現象を抑えるために設定されています。

アウターデッドゾーン

アウターデッドゾーンはスティックの最大入力範囲を拡大させます。

スティックの最大入力を補正する

本来はスティックを上下左右にピッタリ倒すと最大入力になり、少しでも斜めにズレると最大入力ではなくなります。

「正確に入力すればいいだけでは?」と思うかもしれませんが、操作するのは機械ではなく人間です。上下左右にまっすぐスティックを倒しているつもりでも、必ず「ズレ」が生じます。

ましてやゲームのプレイ中に「親指を正確にまっすぐ動かす」ことを意識なんてしませんよね?

アウターデッドゾーンを設定することで最大入力の範囲が広がり、入力方向が多少ズレても最大入力として認識してくれます。

デッドゾーンはいらない!?デメリット

APEXなどのさまざまなゲームのパッド設定の解説で「デッドゾーンはかならずオフにしましょう」とおすすめされます。これは大体インナーデッドゾーンのことを指します。

当然エイムがしやすくなるからですが、どうしてオフにするべきなのでしょうか。

インナーデッドゾーンのデメリット

- スティックの中心部分での微細な操作ができない

- スティック全体の入力幅がせまくなり、おおざっぱな操作感になる

インナーデッドゾーンがあると中心部分での微細なスティック入力ができなくなります。そのためFPSのような動きまわる敵を狙う繊細なエイムができなくなります。

またインナーデッドゾーンがあるということは入力範囲が狭くなるということです。ゆっくり視点を動かしたいのにグイッと大きく動いてしまい大雑把な操作感になってしまいます。

さらに反応速度が低下します。

スティックを上から下、左から右といった視点移動の切り返しが遅れてしまい、近距離戦や不意打ちにすばやく反応するのがむずかしいです。

アウターデッドゾーンのデメリット

- スティックの斜め方向の入力感度が高くなる

- とくに右スティックは影響が大きい

アウターデッドゾーンのデメリットは斜め方向のスティックの感度が高くなってしまうことです。

キャラクターの移動が主の左スティックはありがたいですが、カメラ・視点操作に使う右スティックの場合は入力感度が高すぎると微細な操作がやりづらくなります。

とはいえ、感度が高く感じた場合はゲーム内の視点操作設定で感度を低く設定するなどでカバーできます。

なぜデッドゾーンを入れているのか

クレーム対策

操作性を悪くするのになぜメーカーはデッドゾーン、特にインナーデッドゾーンを入れたがるのか。それは「ドリフト現象によるクレーム」を避けるためです。

「買ったばかりなのにドリフトしている!」

「これは故障した不良品だ!」

ドリフトで勝手にキャラクターが動いたり、カメラ操作がズレたりするのはやはり快適性を損ないますし、壊れていると考えてしまうのは当然だと思います。

そもそもドリフト現象は起きて当たり前

ですが実は、スティックの入力部品の構造上、たとえ新品でどんなに高級なパッドでもデッドゾーンがなければ必ずドリフトします。

可動部品なので動かしやすいように部品と部品の間に「隙間」があります。たとえばドアノブを回さず触ればカチャカチャと音が鳴りますよね。

これが音が鳴らないようにガッチリ組み立ててしまうと硬くて回せず、ドアが空きづらくなってしまいます。これと同じでスティックの基盤も可動性を上げるため、ほんの少し緩くなっているのです。

「ジリジリとゆっくり動く」程度のドリフトは起きて当たり前なんです。

アウターデッドゾーンの設定例

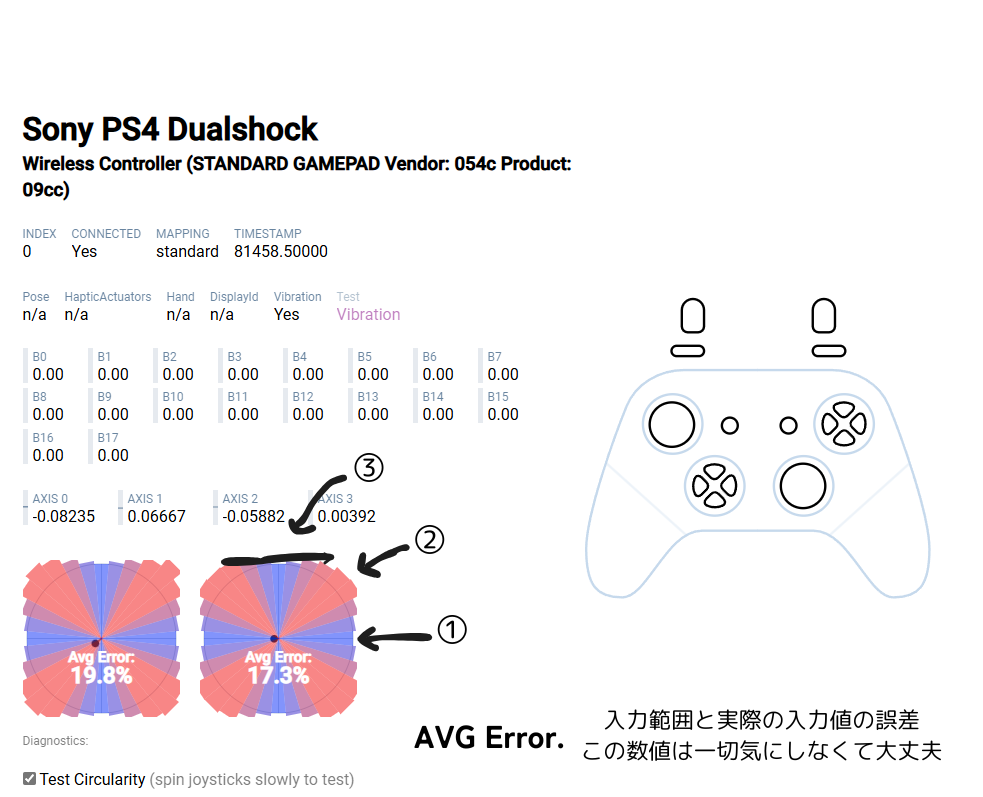

参考例としてDualShock4のスティックを見てみましょう。

画像左下の某製薬会社のようなマークがスティックをテストした結果表です。

- 上下左右の入力範囲はそのまま

- 斜め方向のアウターデッドゾーンを設定し最大入力範囲を広げる

- ①、②によって最大入力の許容範囲を広くしている

- アウターデッドゾーンを入れることで全体的な入力感度は高めになる

DualShock4はインナーデッドソーンがほぼなく、アウターデッドゾーンが設定されています。

青い部分が正常の入力と認識されているのですが、アウターデッドゾーンがあることで本来の入力範囲よりも広くなっています。

それによって③の範囲までならスティックを倒す方向が多少ズレても最大入力として認識してくれます。

多少入力がズレても最大入力になるように調整されているおかげで私たちは直感的かつ快適にゲームをプレイできるわけです。

ただしDualShock4はアウターデッドゾーンがかなり多く入っており、全体的な感度は少し高めといえます。

ホールエフェクトスティック

ゲームパッドを選ぶうえでホールエフェクトスティックが搭載されているかどうかはかなり重要です。

ホールエフェクトセンサー

このタイプのスティックで採用されている「ホールエフェクトセンサー」とは、磁気センサーを使ってスティックの入力を検知する技術です。

従来の物理的な接点(抵抗体)を使わず、磁力とセンサーの反応によってスティックの位置を検出します。

従来の接触式のスティックは「可変抵抗(ポテンショメータ)」を使っており、スティックを倒したときに基盤内部の抵抗値が変わって電気信号として位置を検出します。

ホールエフェクトスティックのメリット

- 摩耗が少なく部品の寿命が長くなる

- 摩耗によるドリフトが起きにくい

接触式のスティック基盤は、長く使い続けると基盤内の部品が摩耗してしまい、スティックがグラグラになりドリフト現象がひどくなります。

ホールエフェクトスティックだと摩耗による劣化が発生しないため、従来のスティックよりも部品の寿命が長くなります。そして部品の摩耗によるドリフトが起きにくくなります。

ホールエフェクトスティックのデメリット

- 本体価格が高価になる

ホールエフェクトスティックは接点式スティックよりも部品が高価なため、ゲームパッドの本体価格も高価であることが多いです。

あれば嬉しいオプション機能

トリガーストップ

トリガーストップとは、トリガーボタンの押し込みの深さを物理的に制限する機能のことです。

主に FPS(シューティング)やアクションゲーム で、より速い操作感に使われます。

FPSゲームやアクションゲームでトリガーを素早く連続で押すとき、トリガーを一番奥まで押し込んで離す動作ではストロークが長くなります。

結果、物理的な遅延が起きてしまいます。

トリガーストップで押し込みの深さを制限することでストロークを短くし、すばやい操作が可能になります。

一方でトリガーの可動域を物理的に制限しているため、押し込みの強弱による操作ができなくなるという欠点もあります。

たとえば車などの車両を操作するゲームではトリガーを押し込む量でアクセルの強弱が変わります。トリガーストップを入れると深く押し込めないため、車両のスピードが上がらないといったことが起こります。

背面ボタン

ゲームによっては必要な操作が多く、ゲームパッドの指の操作が間に合わないこともあります。

そこで役に立つのがパッドの裏側に追加された背面ボタン。

背面ボタンにより、親指でしかできなかった操作を中指もしくは薬指を使って同時に操作できるようになります。

たとえばFPSゲームは「ジャンプしながら動く相手にエイムを合わせて撃つ」という場面が多いです。

撃つ動作は人先指(LRボタン)で済みますが、視点操作とジャンプはどちらも親指(右スティックとボタン)なので同時に操作することはできません。

しかし背面ボタンがあれば3つの指で操作できるので上記の動きが実現できます。

ゲームパッドを選ぶコツ

安価なモノは基本ダメ

一番わかりやすい基準はズバリ「価格」です。

- インナーデッドゾーンが入っていて操作性が悪い

- 任意で設定・調整ができないことが多い

- ボタンの操作性が悪くすぐに壊れやすい

「ボタンが多くて便利!」「連射・ジャイロなど多機能!」と商品説明がびっしりと書かれていても、価格が安いゲームパッドはデッドゾーンががっつり入っています。

そしてボタンの押し心地も悪く、壊れやすいものが多いです。

私の主観と過去に安物に手を出して失敗した経験から考えて、最低でも6000円以上のゲームパッドを選ぶのがオススメです。

専用アプリの有無

PC限定になりますが、専用アプリが用意されているゲームパッドのほうが便利です。デッドゾーンやボタン設定など細かい設定をやりたいゲームに合わせて設定できます。

おすすめゲームパッド・コントローラー

【SIE】 Dual Shock 4

DualShock4はPS4とともに登場し、かれこれ10年以上経ちますが、これほど出来の良いゲームパッドはないと思います。

入力精度はもちろん本体グリップの握りやすさ、ボタンの押しやすさも良く私のような手が小さい人でも扱いやすいサイズ。

PCでゲームをプレイする場合でも対応しています。

現在かなり品薄の状態で通販価格もプレミア化しております。

生産・販売ともに終了とは公式アナウンスはされてませんがソニーストアにも取り扱いされてないので実質的に販売終了のようです。

それでも気になる人はチェックしてみてください

【Power A 】 アドバンテージプラス有線コントローラー for Xbox Series X|S

基本情報

| ポーリングレート250Hz | 250Hz |

| デッドゾーン設定 | 〇 |

| 対応機種 | PC、XBOX |

| 接続方式 | 有線 |

| 追加ボタン | 2(背面) |

- 欲しい性能が一通りそろっていて価格が安い

- ポーリングレートが低く競技系ゲームでは劣る

- 無線接続に対応していない

Power Aのゲームコントローラーは形がXBOX Seriesコントローラーと全く同じです。Xbox公式ライセンス商品なのでパクリではありません。

ホールエフェクトスティック搭載、スティックの高さの2段階調整、左右2つの背面ボタンと欲しい機能が十分にそろっていながら価格が6,000円台とかなりの良コスパです。

無線対応していないことを妥協して高コスパのこちらを選んでもおつりが出るくらいお得だと思います。

ただし、ポーリングレートは250Hzで一般的なゲームパッドの反応速度です。FPSのような一瞬の反応の差で勝負が決まるゲームでは1000Hz以上の性能が求められます。

公式コンパニオンアプリ「PowerA Gamer HQアプリ」がありコントローラーのオーディオ、トリガー、振動、デッドゾーンなどの調整が可能です。

【BIGBIG WON BLITZ2】 TMRコントローラー

基本情報

| ポーリングレート | 2000Hz |

| デッドゾーン設定機能 | 〇 |

| 対応機種 | PC、Nintendo Switch、Android、iOS |

| 接続方式 | 有線 / 無線 |

| 追加ボタン | 4(背面2 ショルダーボタン2) |

- 最新のTMRスティック

- 2000Hzの高ポーリングレート

- 操作性の高い本体形状

- ファームウェアアップデートが少々手間

最新世代のゲームパッドでも群を抜いています。

最新鋭のTMRスティックはデッドゾーンを完全になくしても安定性が高く、さらに2000Hzのポーリングレートでスティック操作の滑らかさが今までにない感覚です。

またボタンの押し心地もマウスのクリックのようなカチッとした操作感。LRボタンもフラットな形状でとても押しやすいです。

パッと見大きく感じられますが、実際に持つとグリップがコンパクトで握りやすいです。手におさまりが良く、長時間プレイしても手に疲れを感じません。

専用アプリも用意されており、デッドゾーン・反応曲線・スティックの位置調整(ドリフト予防)など細かく設定できます。

まとめ

ゲームパッドはピンキリ。正しい知識を持たずに買うと失敗します。

質の高いゲームパッドでゲームを楽しみましょう。

コメント